【論文紹介】感謝と負債感と向社会行動 -神への感謝と人への感謝

感謝をすることには向社会行動(=社会のためになる行動)を促進する効果があると、心理学研究では言われています。

しかし、なぜ感謝をすることが社会のための行動につながるのか、明確な理由は明らかになっていません。Nelson et al. (2023) では、「感謝」と「負債感(恩義)」をきちんと分けて考えることで、向社会行動への効果を明らかにしようとしています。

※本記事は、スマホアプリ NEC Thanks Card に掲載した内容を転載しています。2024年5月から6月にかけて、アプリ用に執筆した記事で毎日更新しています。

「感謝」と「負債感(恩義)」

これまでの感謝に関する研究の多くでは、「感謝」と「負債感(恩義)」はきちんと区別されていませんでした。

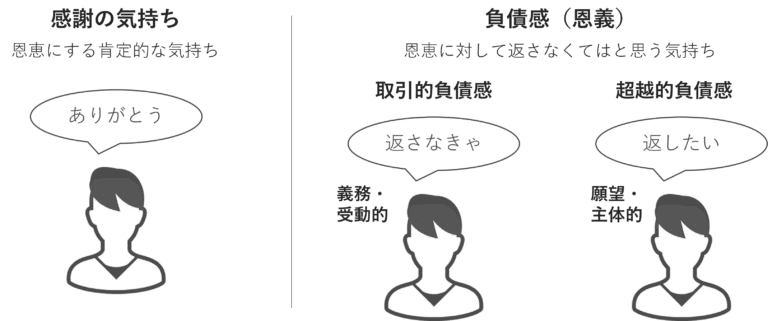

「感謝」は相手から恩恵を受けた時に感じる肯定的な感情ですが、「負債感」は相手から受けた恩恵を返さなければいけないと感じる感情です。感謝と負債感は連動して同時に感じられることが多いですが、心理学的には異なる働きを持つ別個の感情とされています。

感謝がどうすれば社会のための行動へつながるかを考えると、「ありがとう」と思うだけでは不十分だと考えられます。

「相手に何か返さなければ」「社会に還元しなければ」などの負債感(恩義)があればこそ助け合いの関係(互恵性)や社会のための行動(向社会行動)が促進されると想像できます。

負債感(恩義)は、さらに以下の2つのタイプに分類されます。

取引的負債感(返済義務)

「返さなければいけない」という取引的・義務的な負債感(恩義)。ネガティブな感情と低い感謝の気持ちを伴いやすい。超越的負債感(返済願望)

「ぜひ返そう、返したい」という主体的・超越的な負債感(恩義)。ポジティブな感情と高い感謝の気持ちを伴いやすい。

このように負債感(恩義)は、状況によってポジティブにもネガティブにも作用することが考えられます。

Nelson et al. (2023) では、感謝が向社会行動や互恵性に与える影響について、「感謝の気持ち」と「負債感(恩義)」に分けて効果を検証をしています。さらに、負債感(恩義)は「取引的負債感(返済義務)」と「超越的負債感(返済願望)」もきちんと区別しています。

神への感謝と互恵性・向社会行動

一般に、感謝や負債感(恩義)をどのような相手に感じるかを考えると、家族や友人、同僚などの身近な人間が思いつきやすいでしょう。

一方で、神などからの恩恵に対して、感謝や負債感(恩義)を感じる場合もあります。具体例としては、「神様のおかげで今日も食事にありつける」「交通事故にあったが無傷で済んだ」などが考えられます。

このような神に対する感謝・負債感(恩義)を感じた場合にも、向社会的な行動は促進されるでしょうか?

神に対して直接的に何かをお返しする(互恵性)ことは少し考えにくいかもしれません。神から受けた恩恵や幸運は、社会全体や第三者のために還元しよう(向社会行動)という方が考えやすいでしょう。Nelson et al. (2023) では、「人間よりも神に対する感謝・負債感の方が直接的な互恵ではなく、向社会的な行動を促進しやすいのではないか」という仮説も検証しています。

シナリオを用いた感謝・負債感の想起

Nelson et al. (2023) の研究を簡単にご紹介します。この研究では、アメリカの宗教系大学に通う大学生とクラウドサービス上で任意に集められた人々を対象とした実験が行われました。

実験参加者は、

①「感謝のみ」「負債感のみ」「感謝・負債感の両方」のいずれか感情を

②「人間」または「神」に対して

喚起される6 (3×2) 条件にランダムに割り当てられました。

それぞれの条件に沿ってカスタマイズされた「就職の援助を受ける」「必要な医療処置を受ける」などのシナリオを読んで、「その状況に自分を置いて、どう反応するか想像してください」と求められました。その後、以下の内容の質問紙に回答しました。

感謝と負債感の相互作用

この実験結果の分析から、感謝と負債感(恩義)の両方を誘導された参加者たちは、感謝のみ、負債感のみを誘導された参加者たちよりも、「恩人との距離」と「互恵性」が高いことが示されました。つまり、感謝の気持ちと負債感をそれぞれ単体で感じるよりも、その両方を感じることによって、恩人に対して恩返しをしようという互恵意識が高まると言えそうです。

また感謝と負債感(恩義)の両方を誘導された参加者は、感謝または負債感のみを誘導された参加者よりも、「超越的負債感(返済願望)」が高いことも示されました。これは、感謝や負債感のみを感じるよりも両方を同時に感じることで、主体的な「返したい」という返済動機が生まれやすいことを意味します。

これらの結果から、感謝と負債感はそれぞれ単体で働くよりも相互作用的に働くことで、よりポジティブな「恩返ししたい」という思いによる互恵関係が促進されると考えられます。

取引的負債感と超越的負債感

参加者個人のレベルで見ると、感謝や超越的負債感を感じるほど、直接的な互恵性が高く、手紙の単語数は多い傾向にあることが示されました。一方で、取引的な負債感を強く感じることには、互恵性や手紙の単語数を減少させる効果が見られました。

しかし、寄付に対しては感謝や超越的負債感は影響せず、取引的負債感が高いほど寄付をする可能性が高いことが示されました。

このことから、感謝の気持ちや「ぜひ返したい」と主体的な負債感を感じることは互恵性や非金銭的な向社会行動を促進しやすいですが、金銭的な(あるいはコストの高い)向社会行動については返済義務を伴う方が促進しやすいことが示唆されました。

神への感謝と向社会行動

恩人の対象として神を割り当てられた参加者のうち、宗教系大学の学生たちでは、人を恩人の対象とした参加者たちよりも、超越的負債感や恩人との距離の近さ、互恵性が高いことが示されました。一方で、クラウドソーシングにより参加した参加者たちでは、この効果は見られませんでした。

ただし、クラウドソーシングでの参加者について、神への愛着の高さをあわせて分析をすると、神への愛着の高さは恩人との距離の近さ、互恵性、手紙の高さに正の影響を与えていました。言い換えると、神への愛着が高い人ほど、恩人が神であるときに互恵性や向社会行動(手紙を書く)を取る可能性が高いことが示されました。

「神への感謝・負債感を感じる方が互恵性よりも向社会行動を取りやすい」という仮説への明確な検証結果は得られませんでしたが、神への愛着が高い人では、恩人が神である場合に互恵行動や向社会行動を取りやすいことが示唆されました。

まとめ

今回は、感謝と負債感が向社会行動に与える影響について検証した研究を紹介しました。

向社会行動への効果は、「感謝」と「負債感(恩義)」に分けて分析することで詳細な検証ができます。さらに負債感は「取引的負債感(返済義務)」と「超越的負債感(返済願望)」に区別することができます。

受けた恩恵に対して、「返さなければ」と義務的・取引的負債感を感じるよりも、感謝の気持ちや「ぜひ返したい」と思う超越的負債感を感じることが、恩返しによる助け合い(互恵性)を促進することが分かりました。また感謝や負債感のみを感じるのでは、その両方を感じることが互恵関係に繋がるポイントになりそうです。

また神に対する感謝を考えると、神に対する愛着、つまり信仰が強いほど、神への感謝・負債感が互恵性や向社会行動を高めると言えそうです。

個人・集団を対象としたさまざまな感謝介入が検討されていますが、介入の結果「感謝」と「負債感」どちらを多く含んでいるか、感謝する対象は人なのか、あるいは神やめぐり合わせなどといった人以外のものなのか、これらを区別して検証していくことが今後重要になってくるかもしれません。

(参考:菅原)

私たちの研究について

研究開発 | NECソリューションイノベータ (nec-solutioninnovators.co.jp)

ご意見・ご感想・お問い合わせ

NECソリューションイノベータ株式会社

イノベーションラボラトリ

ウェルビーイング経営デザイン研究チーム

wb-research@mlsig.jp.nec.com

参考文献

NELSON, Jenae M., et al. Returning thanks to God and others: prosocial consequences of transcendent indebtedness. The Journal of Positive Psychology, 2023, 1-15. https://doi.org/10.1080/17439760.2023.2190926