【論文紹介】自然への感謝−環境活動支援と向環境行動の促進

人類の多くの文化に収穫祭・謝肉祭・感謝祭などがあるように、人々が自然の恵みに対して感謝の気持ちを抱くことは、良く知られています。ところが、心理学研究では、感謝は主に対人関係の中で理解され(Algoe, 2012)、自然への感謝は対象外となっています。

日本の研究では、「恩恵」以外にも、「幸運」や「平穏」によっても感謝が生起されると報告されています(蔵永・樋口, 2011)。しかし、やはり自然への感謝は含まれていません。

一方、教育者や作家によって、自然への感謝の気持ちが向環境行動(Pro-Envronmental Behavior; PEB)を促進するという主張があります。しかし、このことに関する研究による証拠はありません。

このように、「自然への感謝」の存在は良く知られているものの、具体的な内容や効果はよく分かっていません。そのため、Tam(2022)は「自然への感謝」の心理学的研究を開始しました。

そこで、今回は、Tam(2022)の研究をご紹介したいと思います。

※本記事は、スマホアプリ NEC Thanks Card に掲載した内容を転載しています。

2024年5月は、アプリ用の執筆済み記事で毎日更新をしています。

自然への感謝の定義

Tam(2022)は、自然への感謝を「自然の恵みから恩恵を受けているという認識から生じる、自然に対する感謝の気持ち」と定義しています。

すなわち、恩恵に対する感謝の1つと位置付けています。

恩恵に対する感謝

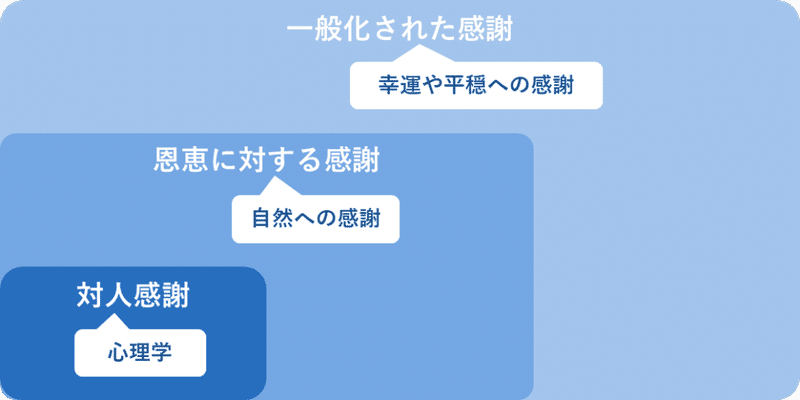

恩恵に対する感謝とは、図1のように分類したとき中間に位置し、何らかの恩恵を受けたときに感じる感謝の気持ちのことです。

一般化された感謝とは、次のような感謝の例が当てはまります。

「交通事故にあったにもかかわらず、幸運にも怪我をしなかった」

「今日も、無事に一日が終わった」

「大学で学ぶ機会に恵まれた」

「日差しが温かった」

言い換えると、一般化された感謝には、状況に対する感謝が含まれていると言えます。

これらから、Tam(2022)の定義する「自然への感謝」は、次のように区別されます。

自然への感謝は、恩恵を与えたくれた対象が人ではないため、対人感謝ではない

自然への感謝は、食料や水などの自然から恩恵を受けたことによる感謝である

自然への感謝は、幸運や平穏などのように、状況に対する感謝ではない

ただし、特に恩恵を必要としない「人間を生かしてくれている自然への感謝」なども考えられます。この場合は、一般化された感謝に相当すると思われます。

自然の恩恵

一方、Tam(2022)は、ミレニアム生態系評価(2005)に従って、自然の恵みを4つの生態系サービスに分類しています。

このうち、最も簡単に恩恵と認知されるのは、食物や水などの人が直接手に取る供給サービスです。

反対に、最も認知されにくいのは、他のサービスの下支えである基盤サービスでしょう。落ち葉を分解して土に返すプロセスに対して、その複雑な仕組みを知らない限り、まず感謝することはありません。

そのため、このような自然のよくできた仕組みを知ることは、自然への感謝を促すポイントになってきます。

自然への感謝の測定

Tam(2022)は、自然への感謝の特性を測定する「自然への感謝尺度」を開発しました。

この尺度は、4つの観点(表現・強度・範囲・頻度)に基づき、次のような質問群で構成されています。

1. (表現)私の人生を支えてくれた自然に感謝したい。

2. (表現)利用可能な資源に対して自然への感謝の気持ちを示すために何かをすることは、私にとって重要です。

3. (強度)私は自然が私に与えてくれるすべてのものに深く感謝しています。

4. (強度)私は私を支えてくれた自然に強い感謝の気持ちを持っています。

5. (範囲)私が自然に対して感謝の気持ちを抱く理由を列挙すると、非常に長いリストになるでしょう。

6. (範囲)自分の人生を振り返ると、自然から豊かな恩恵を受けてきたと感じます。

7. (頻度)美しい花を見るという単純なことでも、自然への感謝の気持ちを抱くことができます。

8. (頻度)美味しいものを食べるたびに、自然の恵みに感謝します。

この4つの観点は、心理学研究における特性感謝尺度(GQ-6等)が、感謝の強さ・頻度・範囲・密度の観点で構成されていることに基づいています。ただし、「密度」は「より多くの人々に感謝を感じること」を表し、対象が1つである自然への感謝には適していません。そこで、Tam(2022)は、代わりとして「表現」の観点を加えました。

なお、感謝の特性とは、感謝の気持ちを強く・頻繁に感じる気質のことです。簡単に言うと、感謝の感じやすさを表しています。これに対し、感謝の状態とは、感謝を体験している時の心理状態のことで、これは上記の尺度では測定できません。ただし、感謝の特性が高い人ほど、感謝の状態をより多く体験することになります。

自然への感謝の効果

自然への感謝は、環境保護活動などの向環境行動や環境保護活動を支援する行動への動機づけ効果が期待されています。しかし、いくつかの間接的な研究結果はあるものの、明確な証拠は報告されていません。

また、Tam(2022)は、次のような仮説を提起しています。

(自然との体験)自然とのふれあい体験は、機会の増加を通じて、自然への感謝の経験を増やす。

(自然享受権利)自然の恩恵を受ける資格があると感じている人は、自然への感謝の気持ちが低い。

(自然の擬人化)自然を擬人化する人は、自然の恩恵に意図を認識し、自然への感謝の経験をしやすい。

(生態学的世界観)自然への感謝は、新しい生態学的パラダイムと、肯定的な関連がある。

(自然とのつながり)Find-Remind-and-Bind理論のように、自然への感謝によって、個人と自然もつながりを強くする。

(対人感謝)自然への感謝を感じる人は、対人感謝も感じやすい。

ここで、自然享受権利は、「自分は自然の恩恵を受けて当然である」という、感謝の主な阻害要因である当然感の1つです。自然の擬人化は、日本文化の中では、八百万の神々が自然を含む万物の擬人化と考えれば、納得しやすいのではないでしょうか。また、生態学的世界観(生態学的パラダイム)とは、人間と自然の調和のとれた関係を重視する考え方のことです。

このような仮説の下、Tam(2022)が行った6つの実験のうち、2つの結果について説明します。

実験1

実験内容

学生と大学職員による「自然への感謝尺度」の開発を終えた後、Tams(2022)は、イギリスの調査会社を使ってより大規模なパネル調査を行いました。

回答者は496名(男性49%、女性51%、白人71%、アジア人7%、黒人13%)で、アメリカの年齢人口分布に近くしました。また、各回答者には、2.00ポンドの報酬が支払われました。

測定項目は、自然への感謝、向環境行動(例:物のリサイクル)の意図、環境活動支援(例:「環境活動団体を支援したいと思う」)、自然との体験(例:「最近、自然環境の中で多くの時間を過ごしています」)、自然享受権利観(例:「人間は自然が提供する資源を受け取る権利がある」)、自然の擬人化(例:「自然にはどの程度の意図があるか?」)、生態学的世界観、自然とのつながりとして自然の包含、対人的特性感謝(GQ-6)が使用されました。

また、回答者は、実験の終わりに0.50ポンドのボーナスが提示され、全額受け取ることも、一部または全部を環境団体へ寄付することもできると伝えられました。(寄付表明)

実験結果

相関分析の結果(図3)、自然への感謝とその他の測定項目には、期待された通りの関係があることが分かりました。自然への感謝は、環境活動支援や向環境行動や寄付表明と正の相関があり、これらの行動を促進する可能性があります。そして、Tam(2022)の6つの仮説も支持される結果になりました。

関連の強さが中程度以上とみなすことができる相関係数0.40以上の心理変数は、自然との経験、自然の擬人化、自然の包含(自然とのつながり)、特性感謝(対人感謝)でした。このことから、①自然とのふれあい体験を通して自然への感謝が強まること、②自然を擬人化してとらえることで自然への感謝が高まること、③自然への感謝が高まると自然とのつながりを感じるようになること、④自然への感謝を感じる人は対人感謝も感じやすいこと、などが示唆されます。

行動変数に対する重回帰分析の結果(図4)は、3つの行動変数に最も影響が大きい心理変数が「自然への感謝」であることを示しています。また、次点で影響が大きい心理変数は「生態学的世界観」でした。「生態学的世界観」は、「自然への感謝」との相関がほとんど無いので、3つの行動変数に直接的に影響していると考えられます。一方、「自然との経験」や「自然享受権利観」は、自然への感謝との弱いながらも相関があったため、「自然への感謝」を介して間接的に影響していると考えられます。

実験2

実験内容

上記の実験により、「自然への感謝尺度」の妥当性が見えたため、Tam(2022)は、自然の摂理に関する記事を読む介入を行い、自然への感謝の状態を生起させ、その向環境行動への効果を見る介入実験を行いました。

参加者は、香港の大学生106名(男性51名、女性52名、非公表3名、平均20.61歳)で、少なくとも7年間は香港に居住しています。

参加者は、まず「自然への感謝尺度」で自然への特性感謝を測定しました。次に、生態系サービスなどを説明した「自然からの恩恵」という記事を読み、「記事の理解度」と「記事の楽しさ」に関するアンケートに答えました。最後に、環境活動支援と向環境活動を測定する尺度に回答しました。

実験結果

図5では、まず、自然への感謝の特性から自然への感謝の状態への相関係数rと回帰係数βが有意で大きいことから、「自然への感謝を感じやすい人は、自然への感謝を感じることが多い」ことが分かります。

つぎに、自然への感謝の特性と状態の両方が、環境活動支援や向環境活動を促進する可能性があることが分かります。ただし、これは単回帰分析の結果で、特性と状態の両方を変数とした重回帰分析では、状態の影響が消え、特性の影響だけが残るそうです。

最後に、「自然への感謝」を感じやすい人は、「自然からの恩恵」記事が楽しく感じることが分かりました。一方、「自然への感謝」は、記事内容の理解度とは全く関係がありませんでした。これは、自然からの恩恵の理解を促進しても、自然への感謝の特性を改善できないことを示しています。

まとめ

「自然への感謝」という、よく知られているのにほとんど研究されていない感謝について、端緒となるTam(2022)の研究をご紹介しました。主な内容をまとめると、下記のようになります。

恩恵に対する感謝の1つとして、自然への感謝を定義した。

表現・強度・範囲・頻度の観点で、自然への感謝尺度を開発した。

自然への感謝が、環境に資する行動を促進する。

自然とのふれあい体験や自然とのつながりが、自然への感謝に影響する。

したがって、環境活動支援(ボランティア等)、向環境行動(環境保護活動や環境配慮行動等)、寄付行動といった行動変容を促進するには、自然への感謝の特性を高めることが有効かもしれません。そして、自然への感謝の特性を高めるには、自然とのつながりを感じられるような自然とのふれあい体験が有効な可能性があります。

筆者:山本

私たちの研究について

研究開発 | NECソリューションイノベータ (nec-solutioninnovators.co.jp)

ご意見・ご感想・お問い合わせ

NECソリューションイノベータ株式会社

イノベーションラボラトリ

ウェルビーイング経営デザイン研究チーム

wb-research@mlsig.jp.nec.com