【論文紹介】マインドフルネスと感謝−マインドフルネスは感謝の感度を調整する

感謝の日記などの感謝介入法は、ポジティブ心理学介入(Positive Psychological Intervention; PPI)の代表的な方法の1つです。ポジティブ心理学介入とは、「心理的な成長と幸福に貢献するという長期的な目標を持って、ポジティブな思考、感情、行動を促進する活動の総称」です(Lim & Tierney, 2023)。

もう一つの代表的なポジティブ心理学介入として、瞑想を行うマインドフルネス介入があります。感謝介入とマインドフルネス介入は、どちらが有効なのか比較されたり、感謝とマインドフルネスの関係が調べられたりしてきました(O'Leary & Dockray, 2015; Sawyer, et al., 2022)。

Sawyerら(2022)の研究では、感謝介入とマインドフルネス介入のどちらも、向社会的動機を高め、支援行動を促すものの、マインドフルネスが感謝と連動することは確認できませんでした。これは、マインドフルネス介入と感謝介入は、同時に行っても相乗効果がないことを意味しています。ただし、同時に、マインドフルネスは、ポジティブ感情を仲介することで、感謝に対してわずかに効果があることは確認されています。

これに対して、Junça-Silvaら(2023)は、感情事象理論に基づいて、マインドフルネスを、感謝の原因ではなく、感謝の感度を調整する役割と考えて、実験的に検証しました。

そこで、今回は、Junça-Silvaら(2023)の研究について紹介したいと思います。

※本記事は、スマホアプリ NEC Thanks Card に掲載した内容を転載しています。

2024年5月は、アプリ用の執筆済み記事で毎日更新をしています。

感情事象理論

Weiss & Cropanzano (1996) が提唱した感情事象理論(Affective Event Theory; AET)は、職場の特徴と従業員パフォーマンスを結び付ける理論で、次のようなモデルで表されます。

このモデルは、「環境は、現実か想像かを問わず、特定の出来事を多かれ少なかれ起こりやすくすることによって、感情的経験に間接的な影響を与えていると考えられている」(Weiss, & Cropanzano, 1996)という考えの下、環境によって起こりやすくなった出来事が感情を媒介して態度を変容させ、判断に基づく行動を変容させることを意味しています。

例えば、和気あいあいとした職場(職場環境の特徴)で、困っていたときに同僚に相談したら親身になって助けてくれて(仕事の出来事)、とても嬉しかった(感情の反応)から、自分も相談されたら親身になろうと誓い(仕事の態度)、実際に相談されたときにすぐに助けた(判断行動)、といった因果関係を表しています。

ただし、同じ出来事であっても、肯定的に捉えてポジティブな感情を表す人も、否定的に捉えてネガティブな感情を表す人もいます。感情事象理論では、このような捉え方の違いは、気質によって調整されているとしています。また、感情行動は、感情によって衝動的にとってしまう行動のことです。

小さな出来事の積み重ねが態度を決める

感情事象理論の特徴の1つは、「時間」が重要なことです(Weiss, & Cropanzano, 1996)。満足度などの伝統的な心理モデルでは、変数同士の不変で安定的な関係性を研究対象としています。しかし、一般に「出来事」は頻繁に変化し、それに伴い「感情の反応」も随時変化します。すなわち、1つの事象だけを考えると、感情事象理論は不安定で短時間だけ成立する理論になります。

そこで、時間の進行とともに複数の出来事が発生し、その積み重ねによって態度が徐々に変容していくと考えます(Junça-Silva, et al. , 2023)。大きな出来事は稀にしか発生しないので、Junça-Silvaらは日常的な些細な出来事の積み重ねを考えているようです。

Junça-Silvaら(2017)によれば、感情事象理論の出来事は、「日々の高揚する出来事」(例、タスク完了、目標達成など)と「日々の面倒な出来事」(例、機嫌の悪い人の相手をする)分けられ、前者には肯定的感情(例、喜び、楽しみ)の反応が見られ、後者には否定的感情(例、怒り、悲しみ)が反応します。そして、肯定的な感情は態度を楽観的・前向きにさせ、否定的な感情は態度を悲観的・慎重にさせます。また、前向きな態度が増えれば、慎重な態度を抑制し、面倒な出来事の悪影響を抑えることができます。

これを、環境部分を除いて図にすると次のようになります。

このモデルによれば、積極的な行動を促すには、日々の高揚する出来事の発生確率を高める環境を整備することが必要となります。

日々の小さな感情の積み重ねが、感謝の態度をつくる

感謝すべき出来事も、大きな出来事(例:命を救われた)の場合もあれば、小さな出来事(例:席を譲られた)の場合もあるでしょう。しかし、大きな出来事は滅多に起こらず、ほとんどは小さな出来事なのではないでしょうか。そして、感謝には、出来事に対して感謝感情が生起され、感謝の表明行動をするというプロセスがあります。これは、感情事象理論とよく似たプロセスに見えます。もしかすると、感謝の内面的プロセスは、感情事象理論で説明できるのかもしれません。

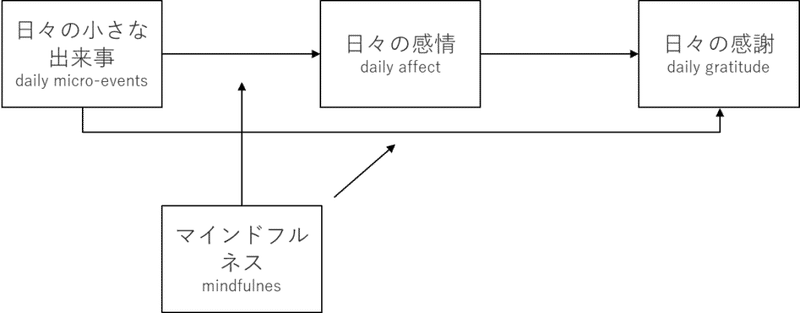

Junça-Silvaら(2023)は、日々の小さな出来事に対する感謝を感情事象理論モデルに当てはめ、次のような仮説を構築しました(図3)。

このモデルでは、日々の感謝を感謝特性(態度)と考えています。

また、このモデルでは、感情事象理論の「気質」に相当する部分にマインドフルネスが当てはめられています。感情事象理論では、「気質」は「何が起こるか(出来事)」と「個人がどう反応するか」を増幅したり抑制したりする重要な役割と考えられています。マインドフルネスは、物事をありのままに、評価せずに受け止め、今この瞬間に注意を向けることです。そのため、マインドフルな人は、出来事をよく認識でき、現在起こっていることに集中し、受け容れることができるため、不適切な感情的反応を抑えられます。このことから、感情事象理論の「気質」としてマインドフルネスを使用することにしました。

実験方法

Junça-Silvaら(2023)は、心理学の学生111名(女性89%、平均19.82歳)を対象に、図3を検証する実験を行いました。

まず、実験期間の1週間前に、人口統計上の特徴とマインドフルネスの評価を行う調査を行いました。次に、実験期間の2週間(平日10日間)に、毎日午後6時に電子メールでアンケートへの回答を依頼しました。そのうち、有効回答は101人分(N=1010=101人×10日間)でした。アンケートには、以下のものを用いました。

日々の小さな出来事

日々の面倒な出来事の頻度(10項目)と日々の高揚する出来事の頻度(8項目)で構成される、18項目の「Scale for Daily Hassle and Uplifts at Work」を使用しました(Junça-Silva et al., 2020)。回答は、1=一度もなかった~5=4回以上、の定量的頻度の5段階で行いました。

日々の感情

その日に職場で経験した日々のポジティブ感情とネガティブ感情の頻度を測定する16項目の「Multi-Affect Indicator」(Warr, et al., 2014)を使用しました。回答は、1=決してない~5=常に、の定性的頻度の5段階で行いました。

日々の感謝

感謝特性を測定する「GQ-6」(MaCullogh, et al. 2002)を使用しました。回答は、1=強く反対する~5=強く同意する、のリッカート式の5段階で回答しました。

マインドフルネス

新奇性の追求・創出・関与を測定する「Langer Mindfulness Scale」(Pirson, et al., 2018)を使用しました。回答は、1=全くそう思わない~5=全くそう思うの5段階で回答しました。

この他日単位の時間を制御変数としています。

実験結果

結果1|日々の出来事に対する感謝は、感情が媒介する

マインドフルネスの効果を除いた場合、日々の小さな出来事から日々の感謝への直接効果は見られず、日々の感情が媒介していることが分かりました。これは、出来事-感情-態度という感情事象理論モデルが成立していることを意味します。

結果2|マインドフルネスは、小さな出来事への感謝を感じやすくする

マインドフルネスには、日々の小さな出来事から日々の感謝へのパスを出現させる調整効果があることが分かりました。これは、マインドフルな人ほど、日々の小さな出来事に感謝しやすくなることを表しています。

実際、交互作用を確認してみると、全体的には、①マインドフルな人ほど感謝の気持ちを抱きやすいこと、②出来事の頻度が高くなれば感謝の気持ちを抱きやすくなることが分かります。ただし、マインドフルな人は出来事の頻度にあまり依存しないのに対し、マインドフルでない人は出来事の頻度に強く依存しています。

結果3|マインドフルネスは、小さな出来事への感情反応を増幅する

また、マインドフルネスには、日々の小さな出来事から日々の感情への調整効果もあることが分かりました。

交互作用を確認してみると、日々の小さな出来事があまり起きない場合、マインドフルネスの高低に関わらず、日々の感情は同程度感じられています。しかし、日々の小さな出来事が高頻度に起こると、マインドフルな人ほど日々の感情を感じています。逆に、マインドフルでない人は、日々の小さな出来事が増えたとしても、ほとんど変わらないようです。このことから、マインドフルな人ほど、日々の小さな出来事に敏感であると言えます。

まとめ

以上により、次のようなことが分かりました。

出来事から感謝特性へは、感情事象理論のプロセスで考えることができる

マインドフルネスには、出来事と感謝特性をつなぐパスへの調整効果がある

マインドフルな人ほど、ポジティブ感情や感謝を感じやすい

したがって、もし感謝の感度を高めるたい場合には、マインドフルネスを高める瞑想をしてみると良いのかもしれませんね!

筆者:山本

私たちの研究について

研究開発 | NECソリューションイノベータ (nec-solutioninnovators.co.jp)

ご意見・ご感想・お問い合わせ

NECソリューションイノベータ株式会社

イノベーションラボラトリ

ウェルビーイング経営デザイン研究チーム

wb-research@mlsig.jp.nec.com